2023年是毛泽东同志批示学习推广“枫桥经验”60周年暨习近平总书记指示坚持和发展“枫桥经验”20周年。近年来,徐州法院多措并举,主动融入社会治理,做深做实“抓前端、治未病”,形成了源头预防、非诉机制挺前、多元化解的递进式治理路径。

为深入学习贯彻习近平法治思想,坚持和发展新时代“枫桥经验”,徐州中院开设“徐法‘枫’景”专栏,全面展示徐州法院在社会治理方面的生动实践。敬请关注。

在推动诉源治理走深走实的创新实践中,如何实现“快准稳”?近年来,徐州市铜山区人民法院以能动司法为引领,以深化全流程诉源治理为重心,以推动矛盾纠纷实质化解为主线,遵循“能动不盲动、到位不越位”原则,切实做到“诉前抓联动、诉中重解纷、诉后促治理”,助推诉源治理工作从“有”向“优”转变,带动民商事案件收案数逐年下降、人民满意率不断提升。

诉前多元解纷

“千条线”拧成“一股绳”

“有房才有家”。房子,不仅是享受天伦之乐的场所,更是精神归属和安全感的保障。倾其所有购买的房子,一旦出现问题,极易引发群体性维权。因此,“问题楼盘”纠纷作为社会发展稳定的“暴雷”,时刻考验着人民法院的司法智慧。

某楼盘作为辖区的品质楼盘,虽然价格高出周边一截,却仍吸引广大业主青睐,千余套房产很快售罄。

临近约定交房日期,开发商却一拖再拖,上房“遥遥无期”。业主们还发现,小区已完工部分亦存在诸多“缩水”之处。

“满心期待”变成了“满目疮痍”,业主们愤起维权。

开发商、街道办事处、信访、住建……业主们跑了无数趟,相关部门虽也积极推动,奈何矛盾复杂,一直未能解决。无奈之下,部分业主来到法院起诉。

法院分析后认为,该批案件涉及面广,但事实清楚,法律关系简单,遂引导进入诉前调解程序先行调解。

由于开发商和业主的分歧较大,调解工作陷入僵局。经查询,法官发现已有类似案件判决进入执行程序,于是联合国土、住建、信访、街道办事处等部门,组织业主与开发商多次“面对面”、“背对背”调解。

依靠“示范判决”的推动,最终双方达成调解协议,开发商允诺加快进度、提高品质,业主们则在违约金上给予让步,该批案件圆满化解。

“对对,已经拿到钥匙,开发商还对内部道路、入户门厅及绿化进行了升级,我们非常满意!”回访中,面对业主们的连声道谢,法官悬着的心终于放下。

未进法院,矛盾先解。铜山区法院始终坚持“诉前言和是最优解决方式”理念,于2022年5月成立全省法院首家全流程、全领域、全主体社会治理司法协同中心,积极争取职能部门协同配合、调解组织与行业协会广泛参与,建立健全群体性纠纷首问预警、情况专报、法律意见书、府院联动、示范诉讼等“一揽子”机制,妥善解决涉及多个楼盘5000余户购房者、多个培训机构600余名学生家长在内的10余批纠纷。

“目前,协同中心已有32家部门、组织线下进驻,136家部门、组织线上协同,多方协商、多元施策、多维分析的综合治理模式不断深化,具有铜山特色的司法助力诉源治理长效机制初步形成。”党组书记、院长袁长伟说。

诉中多方考量

“融冰点”实现“最优解”

“案案都是营商环境真的不是一句空话!”谈及法院采取“中期判决+分阶处理”模式化解让己头疼的买卖合同案,徐州某电子有限公司负责人张某由衷感叹。

2021年4月,上海某科技有限公司向徐州某电子有限公司订购一批电子产品,电子公司按照图纸定制生产并发货。后因疫情影响,科技公司下游企业产品需求量锐减,遂多次要求暂缓发货。双方协商无果,电子公司一纸诉状告到法院,要求科技公司支付货款130余万元、已购原材料经济损失90余万元等费用。

彼时,相关产品市场价格大幅下滑,被告下游企业正进行产品升级,如果无法及时处理,百余万元的库存产品将变为废品。

而闹僵了的原被告各执一词、互不相让,案件似乎陷入“死胡同”。

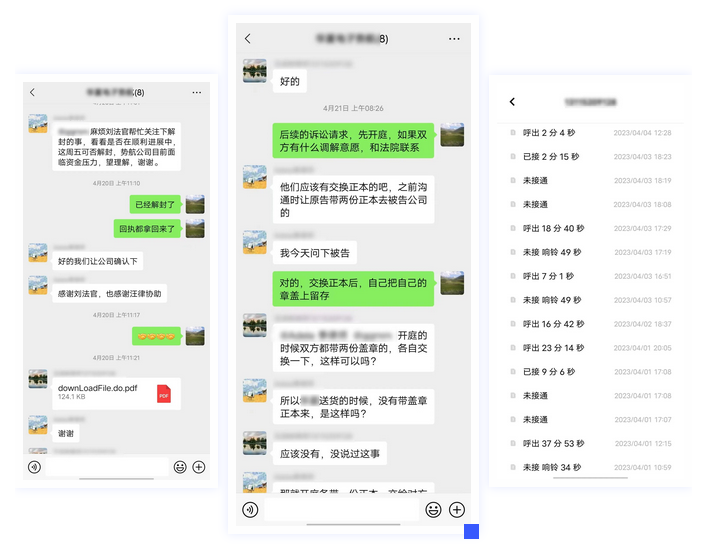

时间不等人。法官转换思路,就支付货款诉请先行调解,历经7轮艰苦沟通,科技公司同意以8折价格接收产品。

在此基础上,法官就原材料损失部分组织调解。原告坚称,原材料专为被告采购,无法用作他用;被告则认为,原材料均为通用材料,根本没那么“金贵”。

法官特邀专业人士实地勘查,确定材料价值、厘清损失范围。由于矛盾已然缓和,双方各让一步,顺利签订调解协议,完成了原材料交接及款项支付等工作,全案成功化解。

“本案原被告均为小微企业,抗风险能力差。在一次性化解较难时,我并未强压调解或匆忙下判,而是采取‘制定分阶化解方案、紧急诉请先行调解、对立情绪有效缓和、矛盾纠纷实质化解’‘四步走’处理方法,打破案件办理僵局。”承办法官、高新区法庭副庭长刘莉平介绍道。

民之所望,司法所向。铜山区法院始终坚持“实质化解是最佳司法效果”理念,持续优化办案方式,实现案件“最优解”。一方面,建立社会主义核心价值观辅助裁判机制,处理相邻关系、婚姻家庭、公共利益等案件多到现场、多听意见、多方论证,夯实裁判民意基础;另一方面,对适宜调解的案件,活用巧用诉内调解、执行和解、中期判决等体现当事人意愿的结案方式,邀请职能部门、专业人士联动调解,以柔性手段钝化矛盾。

仅去年来,该院就开展现场调查勘验1500余次,案件平均审理天数33天、调撤率超过70%、发改率低至1.2%,审判效率、质量、效果同步提升。

诉后多维延伸

“做实功”杜绝“案生案”

案件下判只是程序了结,绝不意味着工作结束。铜山区法院出台《关于判后答疑的工作指引》,用群众听得懂的语言、看得见的方式、理解得了的法理、接受得了的道理释法析理,实现案结事了人和。

被告王某多次向原告吴某借款,到期后却推诿扯皮,拒不归还。法院结合收条及其他证据,判决王某偿还本金10万及利息。

“吴某曾对我家庭造成伤害,他自愿补偿10万块钱,这次互相抵消了!”得知判决结果后,王某情绪激动、坚决上诉。

承办法官立即启动判后答疑,告知王某若有其他纠纷可另行主张,并电话联系吴某,了解事情来龙去脉。得知二人确有情感纠葛后,法官耐心解释相关法律法规,王某对判决结果表示理解,主动履行了案件款,吴某另行给予了补偿,一起上诉案件化解于萌芽。

答疑解心结,帮扶显温情。2022年以来,铜山区法院建立“为民办实事”清单制度,将法律释明多层级、特殊群体深帮扶等作为重点项目,判后答疑、回访当事人1200余人次,一审服判息诉率同比上升15%,民事裁判申请执行率降低12%。

如果说“判后有帮扶”是一种细致与责任,那么“诉后有建议”则是一种智慧与担当。

根据法律规定,电动自行车驾驶人必须年满16周岁。而铜山区法院在审理实践中发现,未成年人甚至十三四岁少年违规驾驶电动自行车现象比比皆是,由此引发的案件逐年递增,多名花季少年“陨落”,教训可谓惨痛。为此,该院向教育部门发出司法建议,建议针对学生、家长开展校园出行系列安全教育,建立健全安全管理制度。

铜山区教育局高度重视,联合公安部门对未满16周岁驾驶电动自行车等违规情形进行集中整治,排查覆盖全区近10万名中小学生,发现问题隐患230余个,专项整治取得初步成效。

以能动司法答时代考卷。铜山区法院始终坚持“以案促治是最大司法担当”理念,坚持问题导向和系统思维,三年来针对营商环境、社会治理等方面短板问题和行业监管漏洞发出司法建议、法律意见书、审判白皮书等“司法产品”120余个,发布弘扬核心价值观典型案例30余件,充分彰显司法反哺社会重要作用,提升基层法治素养,让分歧少成为纠纷,纠纷少成为案件。

来源:徐州市铜山区人民法院9:24 2023/8/17

官方微博

官方微博

官方微信

官方微信